- 🕒

- 更新

感謝の気持ちを形に|体験ギフトを手がけるソウ・エクスペリエンスの働きがい

※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。

感謝の気持ちを伝える際、何かの記念日など、さまざまなシーンで贈るギフト。贈り物を決めきれずに「何も贈れなかった」という経験がある方も多いと思います。

体験ギフトなら、そうした感謝の気持ちを体験として送ることができます。形として残るモノではなく消費前提のコトを通じてなら、感謝を伝えるハードルが下がるという方も多いのではないでしょうか。

「体験ギフト」を通じて、感謝の気持ちを形にするソウ・エクスペリエンス株式会社。今回は同社に創業の経緯、事業のやりがいや想いを聞いてみました。

話を聞いた人

西村 琢

ソウ・エクスペリエンス株式会社 代表取締役

話を聞いた人

関口 昌弘

ソウ・エクスペリエンス株式会社 事業開発チーム

※当サイトは口コミの一部を掲載しています。

1.「体験」は興味・関心のきっかけをもたらし人生を豊かにする

ーー体験ギフトの事業を始められたキッカケを教えてください。

西村:学生の頃から、ずっと「起業する」という思いはありました。なので、起業するという前提のもと「何をやるか」を考えていましたね。

さまざまな事業を検討している時期があり、そのときにイギリスの「体験を贈る」サービスを見つけたんです。楽しそうな写真が並んでいるのですが、当時の日本には体験を贈るという概念がなくサービスの価値を感覚的に理解できませんでした。

でも、なんとなく面白そうだなという印象を受けており、数か月くらいかけて徐々に面白さを見出していきました。

ーー時間をかけて「体験を贈る」ことに価値を見出されていったんですね、西村さん自身は体験の価値についてどのようにお考えですか。

西村:私は何かに興味・関心を持つということが、長い人生を生きていく上で大事だと思っています。ただ、漫然と朝起きて、食べて、寝てという日々を送るよりも、「今日は応援しているスポーツチームが勝ってうれしかったな」と思える何かがあると、毎日に張りができますよね。しかし、そういうものは自然には生まれません。

例えば、パッと目が覚めて「虫が好きだ!」となる人はいないと思います。虫が好きになるには何か理由があるんです。親と虫取りに行ったり、尊敬している人から虫の魅力を語られたり、必ず興味をもつ「キッカケ」があるはずです。

私は興味・関心を持つキッカケ、それらを引き起こす仕組みが「体験」ではないかと考えています。

興味・関心を抱くうえで、多くの「体験」をできればいいのですが、興味がないことに積極的になれる人は多くないです。

そこで、贈り物として「体験」をもらったら、「じゃあ今日行ってみるか」と、接点がなかった体験にも自ら関わってみようと思える。貰い手に新しい興味・関心を持ってもらえるのではないかと考えています。

一方でギフトの贈り手を見ても、贈り物選びに困っている人はたくさんいます。例えば、子どもが生まれた知人にギフトを贈るとき、大勢からいろいろなものを貰う時期のため「何を贈るべきか...」と考えたりしますよね。

小さなことではありますが、多くの人がそうした悩みを抱えていると気づいたとき、解決する余地があるなと思いました。

そこで、ギフトを選びに困っている人が体験を贈れる「体験ギフト」があれば、形として残るモノではなく消費前提のコトも「贈り物」の選択肢になるんです。想いを形にするハードルを下げるという点で、渡し手の悩みを解消しています。

2.体験ギフトのあり方を見つめ直し事業が急成長

ーー最近5年で売上が約10倍になっているとお聞きしました。事業が急成長したターニングポイントを教えてください。

西村:創業初期から「体験ギフト」の売上は右肩上がりでした。

ただ、予想を超えた成長というわけではなかかったため、「体験」と「ギフト」を切り分けて商品化したり、さまざまな試行錯誤をしていました。

そんな中で、事業が急成長したのは試行錯誤を経て、「体験ギフト」に焦点を当てたタイミング。改めて「体験ギフト」で勝負しようと意思決定し、ユーザー体験をもとに商品設計やコンセプトを見直した結果が事業が大きく成長したんです。

例えば、ギフトとしての高級感を創り出すためにパッケージの商品説明要素を減らしました。これまでは「商品としてのわかりやすさ」を重視しており、パッケージの裏には細かい商品説明が記載されていました。

しかし、インターネットで販売する場合、商品説明はパッケージに入れずともWeb上にスペースを気にせず設けることが可能です。また、小売店で販売する場合も販促物に商品説明を切り出して、どういった商品か説明できる。

このように、顧客体験をもとにサービス設計を見直して行ったんです。

ーーサービス設計の見直しをされて、サービスとして目指す姿・やりがいに変化はあったのでしょうか。

西村:「体験ギフト」を軸に事業を進めてきましたが、最近は贈り物を送る大切さ、をより強く感じるようになりました。「ギフト」を贈ろうというのは、「人に良くしよう」という気持ちを表現する一つの方法です。

例えば、今伸びているサービスに農業生産者から直接購入するサービス、応援したい商品を購入するサービスがあります。これらは共通して、「人に良くしよう」という気持ちを形にしているんです。

ただ、「人に良くしよう」という気持ちがあっても、いい手段が思い浮かばなかったり、アイデアがなかったりした場合、その気持ちを忘れてしまう。そうした方が多いため、気持ちを形にする仕組みが受け入れられているのでしょう。

私たちは、体験ギフトを通して「人に良くしよう」という気持ちを形にしていきたいと考えています。

3.ワガママを許容し合える企業文化で体験ギフトを創っていく

ーー貴社は子連れ出勤など、ユニークな働き方も注目されていますね。

西村:働くうえで何か不便を感じた社員が辞めようではなく、どうやったら働き続けられるのかを考えるようになるか、は大切にしています。実際にどう働くかは社員に任せていて、ワガママもできるだけ許容しています。

ワガママの濃淡は人によってさまざまですが「在宅で働きたい」「副業をしたい」「子連れで働きたい」など、何かしらあるわけです。それを他の社員に「こういう理由でわかるからOKしたよ」と積極的に共有しています。

すると、他の社員も「思ったことを言っていいんだ」「許されるんだ」と安心できて、思っていることを言える空気感が醸成されます。

お互いの主張を尊重できる風土を大事にしているため、採用を検討する際に、企業カルチャーが合っているかどうかは重視しているポイントです。採用面接では各部門の社員に会ってもらい、彼らの意見をよく聞いて判断しています。その結果、ワガママを言っても、認め合えるような社員が集まるんです。

ーー事業を創っていくにあたり、どういった点にやりがいを感じられていますか。

関口:社員のやりがいについては「体験のきっかけを贈る」という点に集約されていると感じます。

体験を贈る人は、「いいプレゼントを贈りたい」、ソウ・エクスペリエンスの社員は「いい体験のキッカケを贈りたい」という点で想いを同じくしています。

加えて、サービス加盟店の人や体験を贈られる人、それぞれの立場の人にメリットを感じてもらえるためのサービス設計しなければなりません。贈り手、受け手、サービス提供者の想いを実現する商品を開発していくことが、難しくてやりがいを感じる部分です。

ーーコロナを経て、多くの企業が事業方針を模索していますが、今後どのような取り組みを考えているのでしょうか。

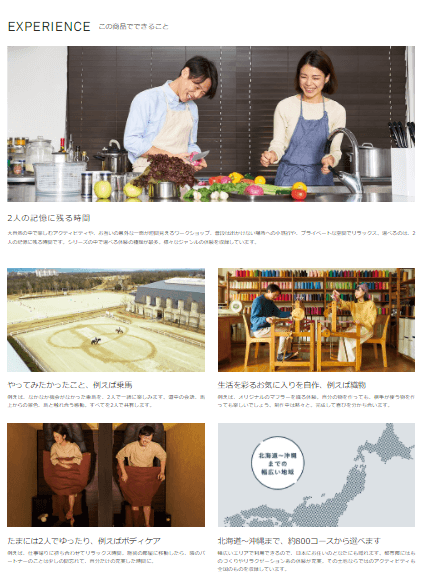

西村:一般的に、「体験」=「おでかけ」と理解されているため、「体験ギフト」を贈ることに抵抗を感じる人もいる現状です。

しかし、実際には商品の中に「オンラインヨガレッスン」や、「自宅に美味しいものを取り寄せる体験」など、感染対策をとったものもあります。

自宅で安心して利用できる商品もあるのですが、情報が正しく届いていないのが現状です。私たちとしても「体験ギフト」というラベルからお客様がイメージされるものを理解した上でサービスを提供する必要があると考えています。

異なるラベルを用意し「人に良くしよう」と思っているけれども、手段がわからない人へ、新たな「ギフト」のマッチングを提案していきたいと考えています。

話を聞いた企業

- 企業名:ソウ・エクスペリエンス株式会社

- 設立:2005年5月

- 事業内容:体験ギフト「SOW EXPERIENCE」の企画・販売

さまざまなギフト用途に合わせた特集

誕生日プレゼント特集

クリスマスプレゼント特集

結婚祝い特集

ミライトーチMediaとは

転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。

不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。